남자 보는 눈 바뀌는 시기

2026-01-31

처음엔 ‘귀여운 남자’가 좋았다. 애교도 있고 다정하고, 말투가 부드럽고, 내가 조금 더 챙겨주고 싶어지는 사람. 내가 채워줄 구석이 있는 남자에게 마음이 가는 건, 사실 내 마음이 넓어서라기보다 내가 익숙한 역할이 거기 있었기 때문이다. ‘내가 해주는 사람’으로 관계를 시작하면, 나는 편해진다. 상대가 나를 어떻게 다루는지 보기보다, 내가 얼마나 잘해줄 수 있는지로 사랑을 증명하게 되니까.

그런데 시간이 지나면 이상형이 바뀌기 시작한다. 이유는 단순하다. ‘귀여움’은 피곤한 날 버팀목이 되지 못한다. 말투가 부드러운 남자가 아니라, 내 시간을 존중하는 남자가 필요해진다. 다정한 사람이 아니라, 내가 흔들릴 때 “지금 뭘 해야 하는지”를 같이 정리해주는 사람이 필요해진다.

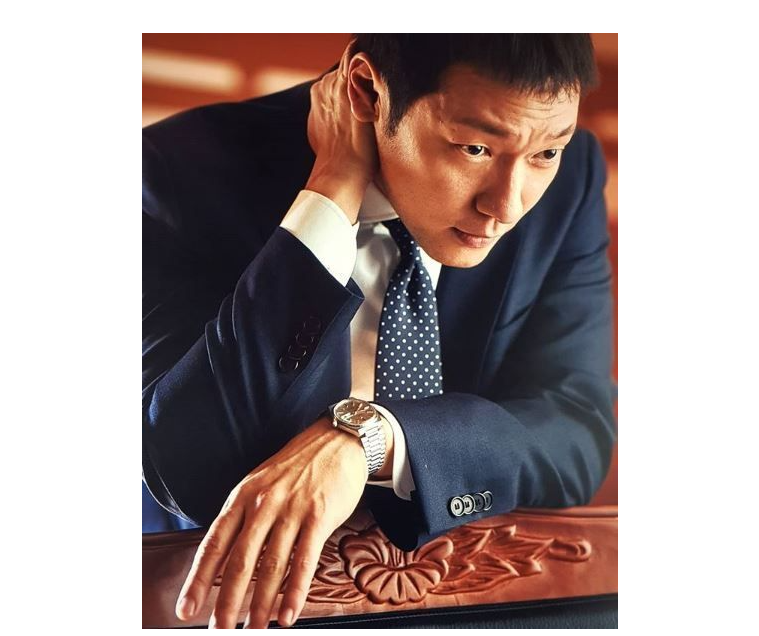

특히 일이 힘들어질수록, 사람 보는 기준이 선명해진다. 누군가는 발표 톤을 낮추라고 말한다. 수식어 빼고 숫자와 데이터만 가져오라고 한다. 말투는 재수 없는데, 묘하게 맞는 말이다. 기분은 상하지만, 그 조언이 결국 나를 살린다. 그 순간 알게 된다. ‘상처 주는 말’이 아니라, ‘책임 없는 말’이 더 위험하다는 걸.

사고가 나면 더 확실해진다. 당황한 사람에게 “보험 부르자”라고 말해주는 사람이 있다. 혼자 해결하려는 사람에게 “네가 책임지지 마. 보고해”라고 끊어주는 사람이 있다. 그게 멋있게 보이는 순간은, 상대가 강해 보여서가 아니다. 내가 무너질 때 내 편에서 현실을 세워주는 방식이 있기 때문이다.

남자를 보는 눈이 바뀌는 시기는, 결국 내가 나를 보는 눈이 바뀌는 시기다. ‘내가 보태줄게’라는 말이 설레지 않는 날이 온다. 대신 ‘너 괜찮아?’라는 질문이, ‘어디 다친 데 없어?’라는 확인이, ‘지금은 이게 먼저야’라는 정리가 더 크게 들리는 날이 온다. 그때부터 귀여움은 옵션이 된다. 기본은 존중, 안전, 책임감, 그리고 내가 나를 잃지 않게 해주는 태도다.

그리고 어느 날 깨닫는다. 사랑은 ‘채워주는 일’이 아니라, 서로가 무너지지 않게 지지해주는 구조라는 걸. 그 구조를 만드는 사람을 만날 때, 남자를 보는 눈은 또 한 번 바뀐다.

블로그 글

블로그 글

첫 댓글을 남겨보세요.