만약에 우리 리뷰 | 그 당시 우리들의 연애 이야기

2026-01-18

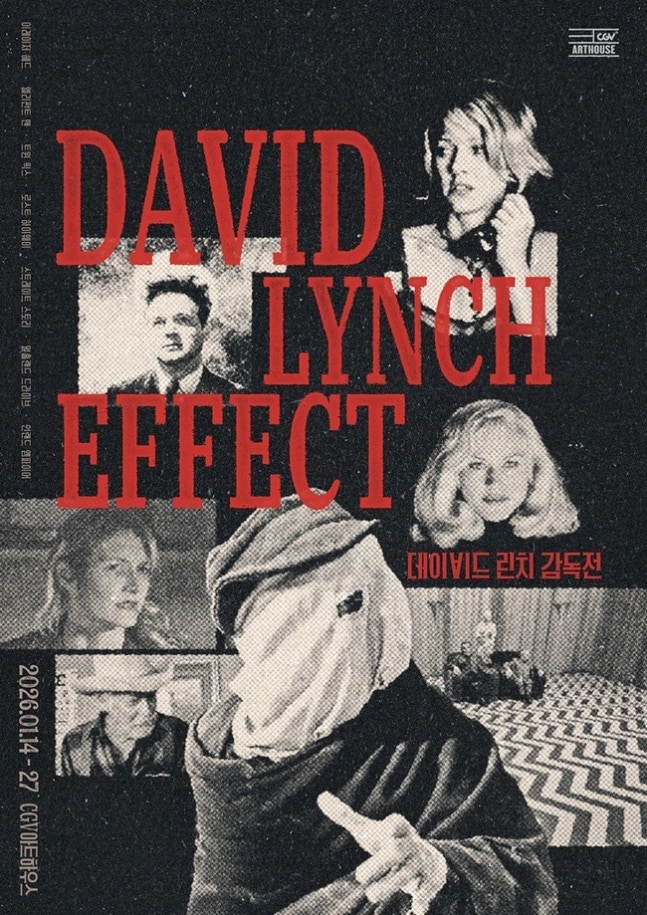

2026년 1월, 새벽의 극장가는 유난히도 “자본의 전쟁터”처럼 보였습니다.

수십 년을 공들인 거장의 세계가 3D 스펙터클로 관객을 압도하던 그 시기, 우리는 이미 알고 있었죠. 큰 예산, 큰 스크린, 큰 소리가 이기는 계절이라는 걸요.

그런데 이상하게도, 그 틈바구니에서 조용히 사람들의 마음을 끌어당기는 영화가 하나 등장했습니다.

지구를 구하는 영웅도 없고, 카르텔과 살인마도 없고, 자극적인 “한 방”도 없는 이야기.

그저 서울의 눅눅한 골목과, 한 번 사랑했다가 헤어져 버린 두 사람이 다시 마주 앉는 이야기.

영화 〈만약에 우리〉는 그렇게, 거대한 파도 한가운데서 작은 체온으로 정상에 올라섰습니다.

저는 이 기현상을 보면서 자꾸만 같은 질문을 하게 됐어요.

도대체 무엇이 우리를 판도라 행성의 화려함에서 끌어내려, 서울의 반지하 방으로 데려가는 걸까요?

왜 우리는 3D 안경 너머의 환상보다, 배우의 떨리는 눈동자와 말하지 못한 침묵에 더 깊게 반응하는 걸까요?

빠르고 강한 것들에 지친 마음을 “천천히” 만지는 영화

2020년대 중반의 우리는, 솔직히 너무 피곤합니다.

쇼츠와 틱톡은 1초만 지루해도 넘기라고 우리 뇌를 훈련시켰고, 영화도 더 빠르고 더 독해야 살아남는다고 말해왔죠.

그래서인지 어느 순간부터 “사랑 이야기”는 촌스럽고, 멜로는 너무 느리고, 키스신은 불필요하다는 말까지 들려오는 시대가 되었고요.

그런데 〈만약에 우리〉는 그 흐름을 정면으로 거슬러요.

이 영화엔 출생의 비밀도, 불치병도, 모든 문제를 해결해주는 재벌 2세도 없어요.

오직 재회라는, 너무 오래된 소재만 있습니다.

하지만 이 오래된 소재를 “리얼리즘”의 시선으로 밀어붙이며, 영화는 묻습니다.

“가난한 시대의 사랑은 무엇을 할 수 있느냐”고요.

이 영화에서 가장 중요한 건 ‘공간’이에요

제가 이 영화를 보면서 계속 마음에 남았던 키워드는 공간이었습니다.

은호와 정원의 사랑은, 그들이 머무는 공간의 고도와 정확히 반비례하듯 변해요.

옥탑방: 춥고 덥고 좁지만, 햇살이 쏟아지는 곳

반지하: 눅눅하고 축축하고, 대낮에도 형광등을 켜야 하는 곳

옥탑방에서 두 사람은 “100억 벌자”는 말도, “건축사가 되겠다”는 꿈도 웃으며 꺼낼 수 있었죠.

가난은 불편함이었을 뿐, 사랑을 부수는 장애물은 아니었어요.

하지만 현실은 중력처럼 두 사람을 아래로 끌어당깁니다.

반지하로 내려간 순간부터, 사랑은 갑자기 감정이 아니라 “버티기”가 돼요.

라면을 나눠 먹어도 웃음이 나던 시간이, 어느 순간 서로의 숨소리만 무겁게 들리는 시간으로 바뀌어버리죠.

이 지점에서 영화는 정말 잔인할 정도로 솔직해요.

사랑이 식어서 헤어지는 게 아니라, 살아내는 것 자체가 너무 버거워서 사랑이 ‘사치’가 되어버리는 과정을 보여주거든요.

붉은 소파: 꿈이자, 사랑의 형태였던 것

이 영화에서 가장 상징적인 오브제는 단연 붉은 소파예요.

길가에 버려진 낡은 소파를 주워 좁은 방에 구겨 넣던 날, 그들은 마치 세상을 다 가진 듯 기뻐합니다.

그 소파는 “언젠가 우리도 따뜻한 집을 갖게 될 거야”라는 꿈이고, 서로를 향한 사랑의 온도였죠.

그런데 반지하로 내려가면서, 그 소파는 점점 짐이 됩니다.

좁은 계단을 낑낑대며 내려오던 두 사람의 모습이, 감당할 수 없는 삶의 무게를 짊어진 청춘의 초상처럼 보였어요.

그리고 결국 그 붉은 소파가 길가에 덩그러니 놓여 비를 맞는 장면.

저는 그게 단지 가구를 버리는 장면이 아니라,

“서울에서 내 집 하나 갖는 꿈조차 사치일 수 있다”는 패배 선언처럼 느껴져서 정말 아팠습니다.

구교환과 문가영, ‘연기’가 아니라 ‘기억’을 남기다

이 영화가 가슴에 꽂히는 이유는, 결국 두 배우 때문이기도 해요.

구교환이 연기한 은호는 완벽한 남자가 아니죠.

찌질하고, 서툴고, 때로는 비겁합니다.

그런데 이상하게도 미워하면서도 이해하게 돼요.

자존심 때문에 사랑을 망치는 남자의 모습이 너무 현실적이라서요.

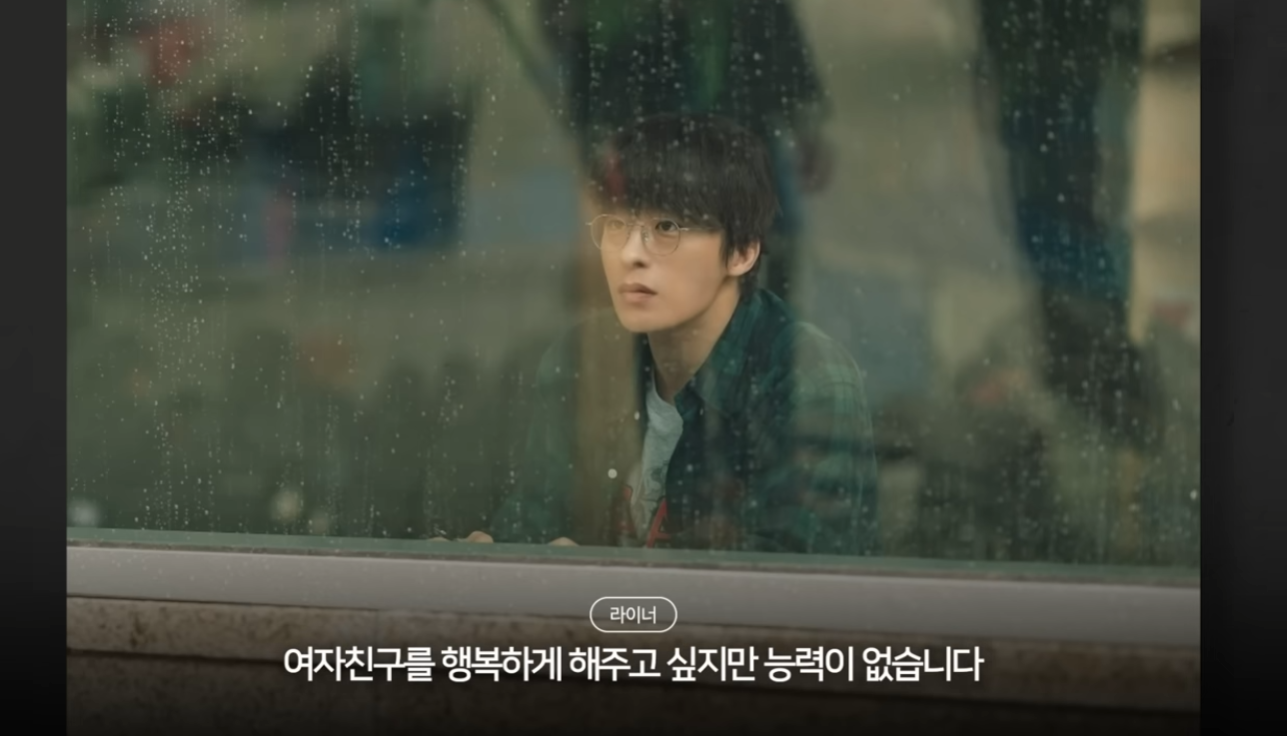

특히 지하철에서, “잡아야 한다는 걸 아는데 잡지 못하는 순간”을 얼굴이 아니라 발로 보여주는 장면.

가지 말라는 말 한마디보다, 내리려다 멈칫하는 그 발끝이 훨씬 처절했어요.

문가영은… 솔직히 저는 이 작품으로 완전히 다시 봤습니다.

예쁘게 울지 않아요.

얼굴이 무너지고, 콧물이 흐르고, 숨이 끊어지듯 울어요.

버스 안 오열 롱테이크는, 연인의 이별을 넘어 “서울에서 버텨온 청춘의 비명”처럼 들렸습니다.

두 사람의 나이 차이가 14살이라고 들었을 때는 저도 놀랐는데,

스크린 속에서는 그 차이가 정말 사라지더라고요.

문가영의 단단함과 구교환의 소년 같은 결이 묘하게 맞물리면서, “동시대를 살아가는 연인”으로 보였습니다.

그래서 결말이 더 좋았어요: 억지로 행복하지 않아서

영화 제목이자 핵심 테마인 “만약에”는 참 잔인한 말이죠.

만약 그때 잡았더라면, 만약 이사하지 않았더라면…

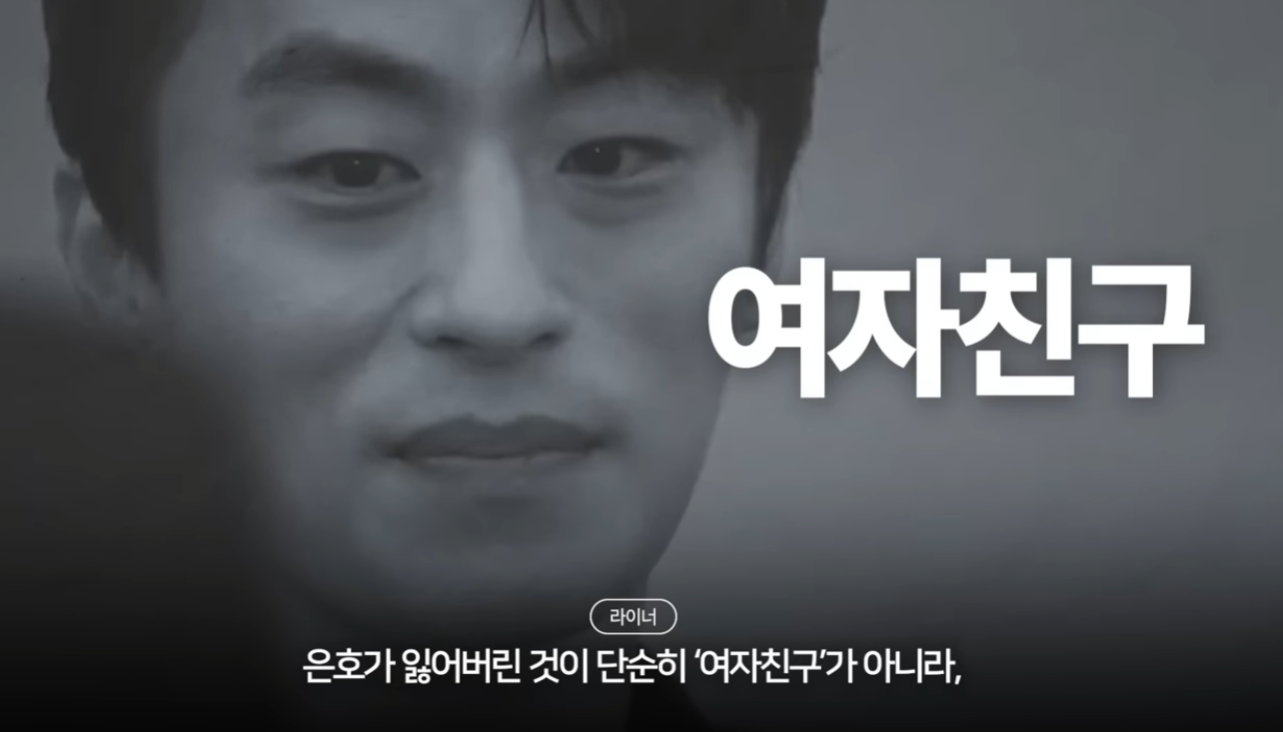

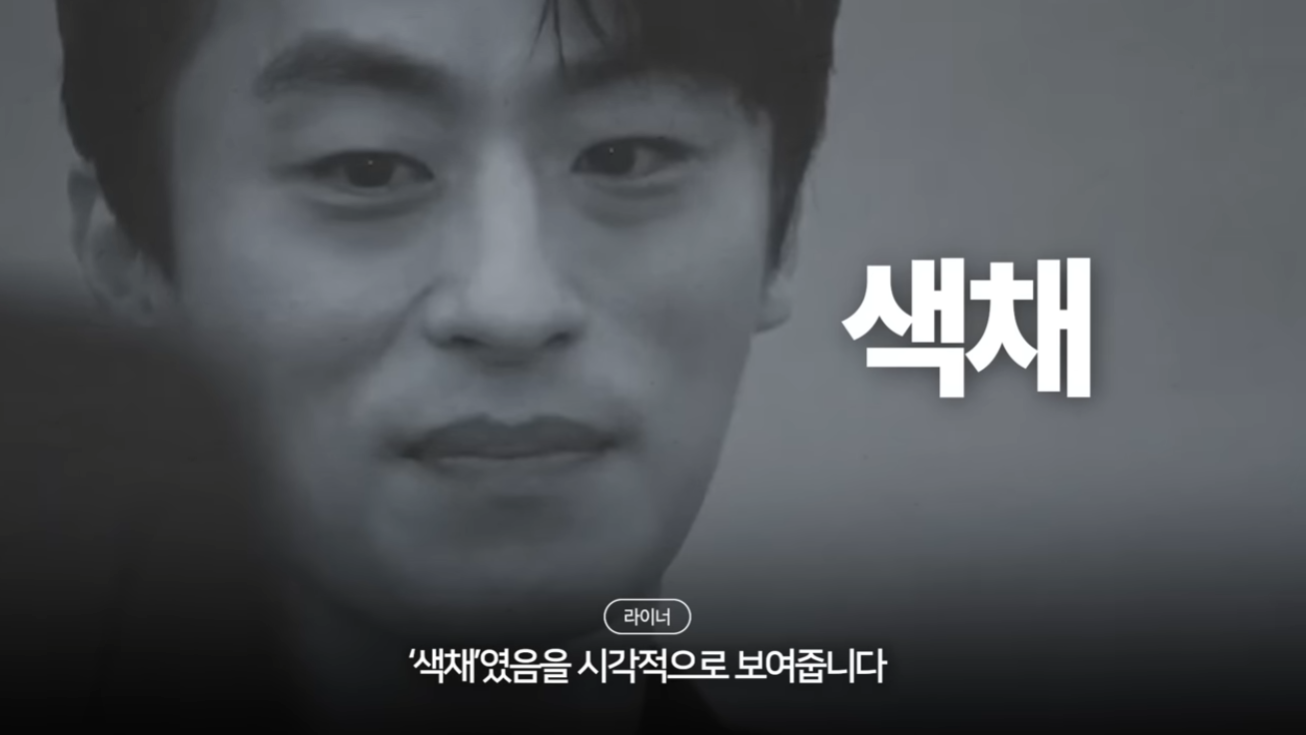

영화는 현재를 흑백으로, 과거를 컬러로 보여주며, 은호가 잃어버린 것이 사랑이자 “삶의 색”이었음을 보여줍니다.

그런데 이 영화는 결말에서 억지로 해피엔딩을 만들지 않아요.

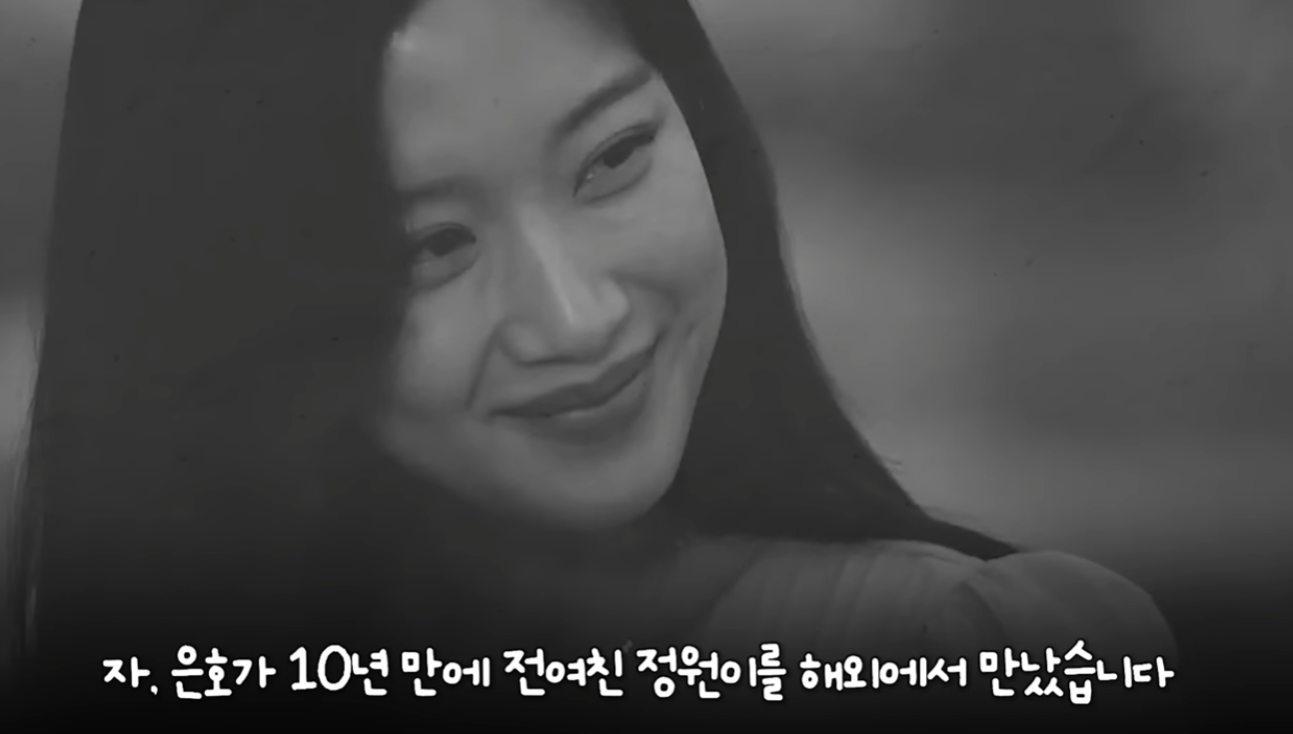

재회한 두 사람은 서로의 현재를 축복하고, 각자의 길로 갑니다.

저는 그게 오히려 더 품격 있어 보였습니다.

“우리의 사랑은 실패했지만, 그때 우리는 진심이었고

그 시간이 있었기에 지금의 우리가 있다.”

성공과 결과만 숭배하는 사회에서, 실패한 과정도 삶의 일부라고 말해주는 조용한 위로 같았어요.

한 가지… 여러분은 어떻게 생각하세요?

여기서부터는 조금 사적인 의문인데, 여러분 의견이 궁금해요.

은호가 10년 뒤 결혼도 했고 아이도 있는 듯한데,

전 여자친구 정원을 호텔방으로 들이고, 둘이 한 방에서 맥주를 마시는 상황.

이건… 아무리 절박해도 꽤 아슬아슬하지 않나요?

정원이의 반응을 보면, 은호가 결혼 사실을 숨기고 있었던 것처럼 보이기도 하고요.

여러분은 이 부분을 “영화적 장치”로 받아들이셨나요,

아니면 “은호의 결함”으로 보셨나요?

마무리

〈만약에 우리〉는 멜로라기보다,

경제적 불확실성의 시대를 건너는 청춘들의 생존기이고,

자극에 지친 마음을 잠시 멈춰 세우는 해독제 같은 영화였습니다.

그리고 무엇보다, “사람의 온기”가 스펙터클을 이길 수 있다는 걸 증명했죠.

오늘도 각자의 반지하 방 같은 현실에서 버티고 있는 누군가에게,

이 영화는 꽤 다정한 편지처럼 닿을지도 모르겠습니다.

블로그 글

블로그 글

첫 댓글을 남겨보세요.